Una Munch ‘Mammuth’ del 1972 è la magnifica moto 1200 cavalcata da Gerard Depardieu nel nuovo film del duo Delépine-Kervern.

Una Munch ‘Mammuth’ del 1972 è la magnifica moto 1200 cavalcata da Gerard Depardieu nel nuovo film del duo Delépine-Kervern.

Una moto che diventa personaggio, e viceversa, in un film on the road, caustico, divertente, poetico, definito dall’animo libertario dei due registi di Louise & Michel. Mammuth è un debordante Depardieu, il quale, giunto in età pensionabile, corre dietro alla sua libertà.

Ha sempre vissuto di lavoretti, spesso raggirato, irriso dai suoi stessi padroni per via del suo apparire un po’ tonto, o meglio, non adattato, non conformato a questo sistema che esclude chi se ne frega di arrivare, ma si accontenta solo della sopravvivenza quotidiana. I soldi finiscono? Se ne guadagneranno ancora altrove.

E così via, da inserviente di luna park a buttafuori e infine a operaio nel macello dove la carne di maiale non avrà più misteri per lui. Ma la pensione spesso non conduce a soddisfare le proprie voglie (citazione da noto cantautore) e Mammuth sbanda come un leone in gabbia, d’improvviso troppo piccola per la sua mole. La libertà non la conosce ancora.

Spesso torna al fantasma dell’amore perduto, mai dimenticato. La moglie, invece, lo sprona a reagire e lui parte a cavallo della sua Munch ’72 nel tentativo di rintracciare, recuperare le scartoffie necessarie per la domanda di pensione.

Le situazioni esilaranti si susseguono una dopo l’altra nel seguire questo omaccione buffo destreggiarsi come può in un mondo che gli è estraneo.

Benoit Delépine e Gustave Kervern hanno confezionato un film assai piacevole e ben fatto. L’utilizzo della 16 mm, le immagini sgranate, i colori accesi orchestrano un movimento dell’anima e del cuore al quale ci si lascia volentieri andare. Mammuth è film meno cattivo di Louise & Michel, più intimista, raffinato rispetto alla scorribanda anarchica e dissacrante del primo, e racchiude in sé un pizzico di poesia alla Prévert. In Mammuth, si può anche intravedere (volendo) una diversa lettura di Aronofski e del suo Wrestler, tutta alla francese, meno drammatica, pochi piagnistei e più graffi.

Perfetto, imprescindibile, magico Depardieu nei panni di Mammuth, ben accompagnato da Yolande Moreau nei panni della moglie, già tanto ammirata nella precedente opera dei due registi, che si propongono quasi come un duo europeo alla fratelli Coen, ma più cattivi e tanto (magnificamente) scorretti politicamente.

Alla fine … riusciremo a montare anche noi a cavallo di una Munch Mammuth del ’72, lontano dalle pastoie della burocrazia, finalmente liberi, nel sole, nel vento, nel sorriso e nel pianto?

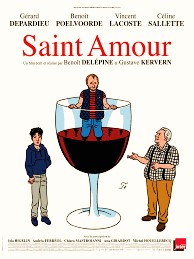

Assistendo a Saint Amour, la nuova commedia firmata da Benoit Delépine e Gustave Kervern, mi è tornato in mente Daniel Pennac quando attraverso i personaggi della saga di Belleville, monsieur Malaussène in testa, scriveva: ‘Se davvero volete sognare, svegliatevi!’. Le bella coppia dei due acclamati cineasti aveva già estasiato con Louise Michel (2008) e con Mammuth (2010). Graffiante favola anarchica il primo; malinconico e dolce-amaro on the road il secondo.

Assistendo a Saint Amour, la nuova commedia firmata da Benoit Delépine e Gustave Kervern, mi è tornato in mente Daniel Pennac quando attraverso i personaggi della saga di Belleville, monsieur Malaussène in testa, scriveva: ‘Se davvero volete sognare, svegliatevi!’. Le bella coppia dei due acclamati cineasti aveva già estasiato con Louise Michel (2008) e con Mammuth (2010). Graffiante favola anarchica il primo; malinconico e dolce-amaro on the road il secondo.

Compassione, commozione viscerale, rabbia, indignazione, sono gli ingredienti di Io, Daniel Blake, l’ultimo film di Ken Loach, vincitore della Palma d’Oro a Cannes, dove il regista ha sempre ottenuto calorose accoglienze. Analogo riconoscimento ebbe nel 2006 il suo struggente Il vento che accarezza l’erba. Così come pure Venezia e Berlino hanno premiato Loach con un Leone d’Oro e un Orso d’Oro alla carriera. Lui, ormai ottantenne, ha voluto tornare dietro la macchina da presa ancora una volta e con la grinta di sempre, affiancato dal suo fidato sceneggiatore Paul Laverty, racconta la storia di un carpentiere sessantenne e delle sue amare peripezie per sopravvivere cercando di mantenere la schiena dritta.

Compassione, commozione viscerale, rabbia, indignazione, sono gli ingredienti di Io, Daniel Blake, l’ultimo film di Ken Loach, vincitore della Palma d’Oro a Cannes, dove il regista ha sempre ottenuto calorose accoglienze. Analogo riconoscimento ebbe nel 2006 il suo struggente Il vento che accarezza l’erba. Così come pure Venezia e Berlino hanno premiato Loach con un Leone d’Oro e un Orso d’Oro alla carriera. Lui, ormai ottantenne, ha voluto tornare dietro la macchina da presa ancora una volta e con la grinta di sempre, affiancato dal suo fidato sceneggiatore Paul Laverty, racconta la storia di un carpentiere sessantenne e delle sue amare peripezie per sopravvivere cercando di mantenere la schiena dritta.

Nel Ritorno a l’Avana di Laurent Cantet, accade tutto dal tramonto all’alba in una terrazza di fronte al mare. E’ lì che cinque amici si danno appuntamento per festeggiare il ritorno di uno di loro dopo una fuga durata 16 anni. E ricordano la loro giovinezza, i sogni, i giochi, ma soprattutto la speranza in un sistema nuovo che sembrava prossimo a realizzarsi. Era come se tutto il mondo stesse a guardarli. Non davano peso alle fatiche del lavoro nei campi di canna da zucchero o di tabacco che il regime imponeva agli studenti per farne degli ‘uomini nuovi’. Si divertivano, nonostante la povertà. Ma le ambizioni artistiche e i sogni, quelli si sono poi sperperati nella piccola storia incapace di contrastare gli eventi e lo scorrere inesorabile del tempo. Si incontrano su quella terrazza dopo quarantanni, si abbracciano, litigano, si rinfacciano errori o presunte vigliaccherie. Non sono eroi. Si rovesciano addosso l’amarezza di una realtà ben lontana e diversa da quella tanto attesa. Il pittore non dipinge più altro se non croste per sopravvivere. Chi scriveva romanzi, ha perso l’estro e non scrive più. Chi è medico, se la cava a stento. Anche l’ingegnere si adatta a lavorare come operaio. L’unico ad aver fatto carriera, ha accettato compromessi di dubbia moralità. Si commuovono nell’ascoltare California Dreamin’ dei Mama’s n Papas, che anni addietro era proibito. Ancora si schierano vivacemente tra Beatles e Rolling Stone. Le ore scivolano via nel buio della notte fino a lasciare lo spazio all’alba. Loro si sono ritrovati, i livori sopiti sono stati fugati. La vita passata si è sbriciolata nella malinconia di un giorno qualunque.

Nel Ritorno a l’Avana di Laurent Cantet, accade tutto dal tramonto all’alba in una terrazza di fronte al mare. E’ lì che cinque amici si danno appuntamento per festeggiare il ritorno di uno di loro dopo una fuga durata 16 anni. E ricordano la loro giovinezza, i sogni, i giochi, ma soprattutto la speranza in un sistema nuovo che sembrava prossimo a realizzarsi. Era come se tutto il mondo stesse a guardarli. Non davano peso alle fatiche del lavoro nei campi di canna da zucchero o di tabacco che il regime imponeva agli studenti per farne degli ‘uomini nuovi’. Si divertivano, nonostante la povertà. Ma le ambizioni artistiche e i sogni, quelli si sono poi sperperati nella piccola storia incapace di contrastare gli eventi e lo scorrere inesorabile del tempo. Si incontrano su quella terrazza dopo quarantanni, si abbracciano, litigano, si rinfacciano errori o presunte vigliaccherie. Non sono eroi. Si rovesciano addosso l’amarezza di una realtà ben lontana e diversa da quella tanto attesa. Il pittore non dipinge più altro se non croste per sopravvivere. Chi scriveva romanzi, ha perso l’estro e non scrive più. Chi è medico, se la cava a stento. Anche l’ingegnere si adatta a lavorare come operaio. L’unico ad aver fatto carriera, ha accettato compromessi di dubbia moralità. Si commuovono nell’ascoltare California Dreamin’ dei Mama’s n Papas, che anni addietro era proibito. Ancora si schierano vivacemente tra Beatles e Rolling Stone. Le ore scivolano via nel buio della notte fino a lasciare lo spazio all’alba. Loro si sono ritrovati, i livori sopiti sono stati fugati. La vita passata si è sbriciolata nella malinconia di un giorno qualunque. Il Ritorno a l’Avana di Laurent Cantet, uno dei maestri del cinema francese contemporaneo, è stato scritto a quattro mani con Leonardo Padura Fuentes, romanziere cubano assai noto in patria, il cui apporto è stato fondamentale per la riuscita dell’opera. La collaborazione tra i due ha consentito a Cantet di rendere vera una visione di Cuba, da lui molto amata pur con tutte le sue contraddizioni. Ha optato per una regia basata su dialoghi serrati esaltati da primi e primissimi piani. Sono gli occhi, le rughe e le voci degli attori a dare corpo alla malinconica e rassegnata disillusione dei personaggi. Eccelle in crescendo il cammino registico di Cantet, già vincitore della Palma d’Oro a Cannes nel 2008 con il suo La Classe – Entre les Murs. Il suo occhio insegue, va in cerca della realtà di personaggi senza clamore, li rende vivi, attuali. Il Ritorno a L’Avana è stato premiato a Venezia 71 come miglior film nella sezione ‘Giornate degli Autori’. Davvero felice la sua scelta di concentrare con un azzardo la vicenda in un arco temporale ristretto, esaltandone la forma nel dialogo, come a voler raccontare la vita in quanto tale, senza orpelli, attraverso la macchina da presa fissa sui personaggi con l’oceano in contraltare lontano, quasi in ascolto delle storie narrate su di una terrazza agita come un palcoscenico in un teatro sovrastante la città. Quella che vorrebbe anche essere l’Itaca del titolo originale, un luogo nel suo passato, un mito a cui anelare, quello della giovinezza perduta, del sogno infranto in un mondo nuovo che non s’è avverato.

Il Ritorno a l’Avana di Laurent Cantet, uno dei maestri del cinema francese contemporaneo, è stato scritto a quattro mani con Leonardo Padura Fuentes, romanziere cubano assai noto in patria, il cui apporto è stato fondamentale per la riuscita dell’opera. La collaborazione tra i due ha consentito a Cantet di rendere vera una visione di Cuba, da lui molto amata pur con tutte le sue contraddizioni. Ha optato per una regia basata su dialoghi serrati esaltati da primi e primissimi piani. Sono gli occhi, le rughe e le voci degli attori a dare corpo alla malinconica e rassegnata disillusione dei personaggi. Eccelle in crescendo il cammino registico di Cantet, già vincitore della Palma d’Oro a Cannes nel 2008 con il suo La Classe – Entre les Murs. Il suo occhio insegue, va in cerca della realtà di personaggi senza clamore, li rende vivi, attuali. Il Ritorno a L’Avana è stato premiato a Venezia 71 come miglior film nella sezione ‘Giornate degli Autori’. Davvero felice la sua scelta di concentrare con un azzardo la vicenda in un arco temporale ristretto, esaltandone la forma nel dialogo, come a voler raccontare la vita in quanto tale, senza orpelli, attraverso la macchina da presa fissa sui personaggi con l’oceano in contraltare lontano, quasi in ascolto delle storie narrate su di una terrazza agita come un palcoscenico in un teatro sovrastante la città. Quella che vorrebbe anche essere l’Itaca del titolo originale, un luogo nel suo passato, un mito a cui anelare, quello della giovinezza perduta, del sogno infranto in un mondo nuovo che non s’è avverato.

Quei due colpi di rivoltella sparati a Sarajevo il 28 giugno 1914 furono il prologo a ciò che seguì per 10 milioni di morti tra i soldati e 7 milioni di tra i civili, questi ultimi perloppiù sfiniti dalla malnutrizione. E’ trascorso un secolo da quell’evento e, così come vuole il titolo dell’ultimo film del maestro Ermanno Olmi, il tempo scolora i fatti e l’erba torna a ricoprire la terra nel suo eterno ciclo di vita. Torneranno i Prati racconta di una notte in un avanposto qualsiasi sull’altopiano di Asiago, a quota 1800 metri, e nulla altro rimarrà di quel gelido inverno del ’17 se non il silenzio. Forse in qualche angolo della memoria ci saranno ancora le stesse immagini di miseri resti di suppellettili, qualche gamella, un tubo di stufa, un coccio, una foto di casa. Ma dei fanti, della loro paura non ci sarà altro che qualche flebile eco. Olmi ci dice che quegli uomini vanno ricordati per il sacrificio, eroico loro malgrado. Assurdo, spesso inutile, ancora di più perché proprio loro erano là dove non sapevano e non volevano, richiamati dagli ordini di alti ufficiali con ai piedi stivali che non avevano mai visto il fango e giocavano alla guerra sulle carte della retorica e nulla conoscevano del dolore della carne. Nella trincea del film rivive lo spunto di pagine non scritte a tavolino dagli storici, ma quelle veraci dei diari e delle lettere alle quali Olmi si è affidato per costruire la sua sceneggiatura, asciutta, essenziale, quasi metafisica, dove i corpi dei soldati si muovono a rilento nel gelo del loro essere sospesi tra la neve e la morte all’improvviso. Il colore della fotografia, curata dal figlio di Olmi, Fabio, trasfigura ogni istante in un bianconero drammatico di rara bellezza. La notte di luna illumina le parole di Quant’è bella a muntagna stanotte e la canzone di quel soldato unisce anche il cuore del nemico nell’applauso mentre una volpe, ignara, non cambia il suo percorso notturno e un larice pare quasi assorto in un silenzio irreale che attende la tragedia. Il cannone tace, almeno per un istante dilatato. Poi verrà la disfatta di Caporetto, ma i soldati del film non lo sanno ancora. Ricevono ordini astrusi ai quali il loro stesso capitano si ribella. Si bestemmia quel Dio che pare avere voltato lo sguardo in una direzione lontana dal fronte di guerra. Olmi si pone con fermezza contro la retorica bellica e la trincea del suo film è emblematica, la stessa ovunque in quel conflitto che significò l’autentico spartiacque nella storia del secolo scorso.Torneranno i prati anche su quell’angolo di non vita, di uno spazio di miseria umana.

Quei due colpi di rivoltella sparati a Sarajevo il 28 giugno 1914 furono il prologo a ciò che seguì per 10 milioni di morti tra i soldati e 7 milioni di tra i civili, questi ultimi perloppiù sfiniti dalla malnutrizione. E’ trascorso un secolo da quell’evento e, così come vuole il titolo dell’ultimo film del maestro Ermanno Olmi, il tempo scolora i fatti e l’erba torna a ricoprire la terra nel suo eterno ciclo di vita. Torneranno i Prati racconta di una notte in un avanposto qualsiasi sull’altopiano di Asiago, a quota 1800 metri, e nulla altro rimarrà di quel gelido inverno del ’17 se non il silenzio. Forse in qualche angolo della memoria ci saranno ancora le stesse immagini di miseri resti di suppellettili, qualche gamella, un tubo di stufa, un coccio, una foto di casa. Ma dei fanti, della loro paura non ci sarà altro che qualche flebile eco. Olmi ci dice che quegli uomini vanno ricordati per il sacrificio, eroico loro malgrado. Assurdo, spesso inutile, ancora di più perché proprio loro erano là dove non sapevano e non volevano, richiamati dagli ordini di alti ufficiali con ai piedi stivali che non avevano mai visto il fango e giocavano alla guerra sulle carte della retorica e nulla conoscevano del dolore della carne. Nella trincea del film rivive lo spunto di pagine non scritte a tavolino dagli storici, ma quelle veraci dei diari e delle lettere alle quali Olmi si è affidato per costruire la sua sceneggiatura, asciutta, essenziale, quasi metafisica, dove i corpi dei soldati si muovono a rilento nel gelo del loro essere sospesi tra la neve e la morte all’improvviso. Il colore della fotografia, curata dal figlio di Olmi, Fabio, trasfigura ogni istante in un bianconero drammatico di rara bellezza. La notte di luna illumina le parole di Quant’è bella a muntagna stanotte e la canzone di quel soldato unisce anche il cuore del nemico nell’applauso mentre una volpe, ignara, non cambia il suo percorso notturno e un larice pare quasi assorto in un silenzio irreale che attende la tragedia. Il cannone tace, almeno per un istante dilatato. Poi verrà la disfatta di Caporetto, ma i soldati del film non lo sanno ancora. Ricevono ordini astrusi ai quali il loro stesso capitano si ribella. Si bestemmia quel Dio che pare avere voltato lo sguardo in una direzione lontana dal fronte di guerra. Olmi si pone con fermezza contro la retorica bellica e la trincea del suo film è emblematica, la stessa ovunque in quel conflitto che significò l’autentico spartiacque nella storia del secolo scorso.Torneranno i prati anche su quell’angolo di non vita, di uno spazio di miseria umana.  A Olmi non necessita nemmeno citare i 340.000 processi intentati ai militari per diserzione, per autolesionismo o anche solo sbandamento, indisciplina, né accennare alle atroci esecuzioni sommarie, come quella ordinata dal generale Graziani nei confronti di un vecchio soldato che, al suo passaggio, non si era levato di bocca la pipa. A Olmi basta inquadrare i volti dei soldati con gli sguardi sospesi nel gelo di una notte qualunque nell’attesa vuota dell’irreparabile. Torneranno i prati su quella terra, come ogni anno a primavera, tanto ‘la guerra è una brutta bestia che gira il mondo e non si ferma mai’, come dice un pastore a Olmi, il quale intorno a quella saggezza e ai ricordi di suo padre, egli stesso soldato sull’Altopiano di Asiago, racconta in poesia rarefatta quello che rimarrà uno dei suoi film migliori in assoluto, una regia raffinata di rara purezza.

A Olmi non necessita nemmeno citare i 340.000 processi intentati ai militari per diserzione, per autolesionismo o anche solo sbandamento, indisciplina, né accennare alle atroci esecuzioni sommarie, come quella ordinata dal generale Graziani nei confronti di un vecchio soldato che, al suo passaggio, non si era levato di bocca la pipa. A Olmi basta inquadrare i volti dei soldati con gli sguardi sospesi nel gelo di una notte qualunque nell’attesa vuota dell’irreparabile. Torneranno i prati su quella terra, come ogni anno a primavera, tanto ‘la guerra è una brutta bestia che gira il mondo e non si ferma mai’, come dice un pastore a Olmi, il quale intorno a quella saggezza e ai ricordi di suo padre, egli stesso soldato sull’Altopiano di Asiago, racconta in poesia rarefatta quello che rimarrà uno dei suoi film migliori in assoluto, una regia raffinata di rara purezza.