17 agosto 2013. A quest’ora avrei dovuto essere a Cadaques, Spagna. Il fato, al contrario, ha voluto che scegliessi di andare nellaprovincia di Rovigo, per meglio dire nel mezzo deldelta del grande padre fiume Po. Tra Dalì e il Po, ho dovuto optare per quest’ultimo e a questo punto non me ne pento. Verrà il tempo di potere rendere visita anche ai luoghi dove ha vissuto il grande maestro del surrealismo. In effetti ho sempre desiderato anche andare a vedere dove l’acqua dolce si fonde con quella salata, il luogo dove il grande fiume muore e rinasce mare.

17 agosto 2013. A quest’ora avrei dovuto essere a Cadaques, Spagna. Il fato, al contrario, ha voluto che scegliessi di andare nellaprovincia di Rovigo, per meglio dire nel mezzo deldelta del grande padre fiume Po. Tra Dalì e il Po, ho dovuto optare per quest’ultimo e a questo punto non me ne pento. Verrà il tempo di potere rendere visita anche ai luoghi dove ha vissuto il grande maestro del surrealismo. In effetti ho sempre desiderato anche andare a vedere dove l’acqua dolce si fonde con quella salata, il luogo dove il grande fiume muore e rinasce mare.

La partenza è avvenuta sotto i migliori auspici di tempo buono, più che buono. Soprattutto con lo spirito giusto, genuinamente rivolto al viaggio, all’avventura dell’anima. Percorsa per intero sul mio Burgman l’autostrada da Torino a Piacenza, ho poi imboccato quella in direzione Brescia, uscendo a Cremona. Da lì è iniziata un’assolata strada statale, attraversando prima la provincia di Mantova e poi quella di Ferrara, per raggiungere la via Romea per la successiva deviazione verso Tolle, frazione di Porto Tolle.

Le strade da Cremona in poi sono disseminate di autovelox e il buon senso mi ha suggerito di non superare gli strazianti limiti consentiti. Questa accortezza obbligata ha giovato al gusto della passeggiata turistica, permettendomi di vivere diversamente il paesaggio che, altrimenti, sarebbe volato via lasciando solo vaghe immagini nella memoria. Un gran caldo ha tormentato il percorso fino a che ho detto basta! Ci vuole una pausa! Ho già bevuto due litri d’acqua e tre caffè, adesso ho fame! Attraverso un paesotto deserto nel mezzo di niente, Torriana, una frazione di Serravalle a Po e qui mi fermo in una delle rare osterie aperte in zona.

Il fresco all’interno mi rinfranca. Ci sono solo io. Vengo servito da una giovane molto gentile. Devo mangiare poco, la strada è ancora lunga… Scelgo un piatto di spaghetti al pomodoro fresco, freschissimo e saporito – eccellente idea! Immancabile la birra, l’acqua e un caffè, che bevo seduto all’esterno per fumare. Che caldo! Vabbè si riparte! Il senso del viaggio, il gusto della strada in moto, è più forte di qualsiasi disagio. Stare nel vento apparente, prodotto dalla guida sulle due ruote, unito alla visione di un qualunque panorama ripagano e alimentano quel desiderio che non ha fine. Un volo in libertà. Soli è anche meglio. Rousseau scriveva: “…ridotto a me solo, mi nutro della mia stessa sostanza che tuttavia non si esaurisce…” (Fantasticherie del passeggiatore solitario).

Finalmente raggiungo la statale Romea. È supertrafficata. Vado in direzione Venezia e imbocco la deviazione per Porto Tolle. Dopo quasi otto ore dalla partenza da Torino (!) arrivo al piccolo hotel Bussana che ho prenotato il giorno prima per telefono. Fino a Tolle è stato il caldo a farla da padrone. Non ho potuto fare a meno di riporre per un paio d’ore la giacca leggera nel bauletto del Burgman. Il sole a picco mi ha rosolato le braccia.

Finalmente raggiungo la statale Romea. È supertrafficata. Vado in direzione Venezia e imbocco la deviazione per Porto Tolle. Dopo quasi otto ore dalla partenza da Torino (!) arrivo al piccolo hotel Bussana che ho prenotato il giorno prima per telefono. Fino a Tolle è stato il caldo a farla da padrone. Non ho potuto fare a meno di riporre per un paio d’ore la giacca leggera nel bauletto del Burgman. Il sole a picco mi ha rosolato le braccia.

La stanza al primo e unico piano è decorosamente confortevole. Il Burgman è ben parcheggiato nello spiazzo interno. Scoprirò più tardi che la cucina dell’hotel è eccellente – al punto di dover ammettere di non avere mai mangiato delle vongole così gustose e soprattutto freschissime. Stefano, il giovane titolare del Bussana, mi ha offerto già dal mio arrivo tutta la sua simpatia e soprattutto tante informazioni sul come e dove meglio andare alla scoperta delle isole del delta. Mi spiega come iniziare il giro dell’isola Polesine Camerini per poi raggiungere Pila, nell’isola di Ca’ Venier, da dove posso fare un giro in barca della durata di un paio d’ore intorno agli isolotti più esterni. Fico! Non vedo l’ora!

Mi suggerisce anche di non mancare l’attraversamento dell’isola della Donzella che si affaccia sulla Sacca degli Scardovari. Lì sono disseminate le colture di mitili e vongole, tanto famose da venire esportate all’estero. Intanto, a sera, mi rilasso con una lunga doccia, una birra e un giretto a piedi prima di cena. L’appuntamento con la tavola del Bussana si rivela una piacevolissima sorpresa: ricco antipasto di cozze e vongole in guazzetto, poi immancabili spaghetti alle vongole – da non perdere! – e infine un croccante fritto misto con verdure in tempura. Il tutto accompagnato da mezzo litro di prosecco.

Faccio una breve passeggiata fumando e gustando gli ultimi raggi di un sole ballerino tra poche nuvole di passaggio.

Faccio una breve passeggiata fumando e gustando gli ultimi raggi di un sole ballerino tra poche nuvole di passaggio.

Torno in camera. È fresca al punto giusto. Adoro le camere d’albergo quando sanno offrire un buon equilibrio tra intimità e comfort. Nel mio immaginario si trasformano in gusci dove adagiarsi, distanti da tutto, facendo magari il punto del viaggio in corso, preparando la tappa successiva. Assumono il senso di un’oasi nel deserto della vita ordinaria, quella che snocciola giorni tutti ugualmente stressanti e monotoni, sperperati nell’impegno di vivere nel proprio tempo appena parcheggiati, anonimi. Ed ecco che le due ruote figurano l’esatto contrario. Si viaggia liberi, sciolti. Ci si avvicina al prossimo senza altro impegno che non sia il confronto semplice di esseri umani con altri esseri umani che si propongono in genere con maggiore schiettezza e disponibilità, perché, come dice il mio amico Italo Barazzutti, gran viaggiatore, chi va in moto da solo viene accolto come diversamente non succederebbe mai, ovunque e comunque. È l’altro che si avvicina a te e se ti offri come sei, in modo schietto, senza pregiudizi, puoi interpretare la tua umanità in una immediatezza che va scomparendo nei rapporti tra simili e dissimili, sfilacciati come sono dalla fretta di vivere per sopravvivere o, peggio, solo per arricchire.

È mattino. Vado a rendere omaggio al grande padre fiume. Seguo le indicazioni di Stefano. Raggiungo il ponte che porta all’isola Polesine Camerini. Percorro una delle tante stradine che costeggiano gli argini. Sono su uno dei rami del delta e il fiume mi accoglie in tutta la sua placida maestosità. Sono estasiato. Il Burgman segue docile la mia guida. Vado a passo lento. Siamo soli io e lui. Ci godiamo ogni metro. Mi fermo per scattare qualche foto ai pochi pescatori. Ciascuno di loro sceglie il posto più consono al proprio stile di pesca. Piazzano l’ombrellone. Hanno con sé un frigo portatile e una seggiolina. Osservano vigili la punta della canna, pronti a cogliere ogni minimo sobbalzo della lenza. Silenzio. Qualche alito di vento muove appena il fogliame d’intorno. Si respira la quiete solenne di movimenti e gesti antichi. Il fiume scorre portando con sé la memoria del tempo. L’acqua conserva tutto ciò che è stato. Conosce ciò che sarà. È sempre uguale la vita, come un battito d’ali costante nel movimento regolare che porta altrove. Se non si pone un limite, l’universo vive in noi con tutti coloro che sono stati e che saranno. Altro non esiste.

Circumnavigo – si fa per dire – l’isolotto. Mi sazio dei sussurri del fiume. Torno al ponte. Abbandono il ramo del Po di Tolle e vado verso quello di Venezia. Devo raggiungere Ca’ Venier e Ca’ Zuliani per arrivare a Pila che si affaccia sulla Laguna Barbamarco, là dov’è il centro dei pescatori e la barca che mi porterà sulle isolette. Ho in mente i loro nomi: Burcio, Isola della Batteria, con il faro in punta, Scano Boa, Busa di Dritta. Spero di riuscire a scattare qualche buona foto. Il porticciolo però è deserto. Le barche da pesca sono immobili nei loro ormeggi. Non c’è anima viva! Avrò sbagliato strada? Dove sarà l’imbarcadero? Trovo un baruccio aperto. C’è solo una giovane a servire. Chiedo, domando. Sono quasi le due del pomeriggio e lei sta per chiudere. Mi spiega che apre alle cinque del mattino quando i pescatori arrivano a consumare. Ha un figlio piccolo. Mi dà anche il biglietto da visita del proprietario della barca che fa il giro turistico. Lo chiamo al cellulare, non risponde. Cavolo! La giovane purtroppo non sa darmi maggiori indicazioni. È stata gentile. Probabilmente ho sbagliato io in qualche dettaglio sul come dove quando. Mi rassegno a mangiare un toast e bere una birra. Inaspettato mi richiama il barcaiolo e mi spiega che non uscirà a fare il giro che mi ero prefissato. Ha troppi bagnanti da accudire. D’altra parte è domenica. Sono seccato per questo contrattempo. Mi dirigo altrove.

Percorro nuovamente la provinciale per Tolle e mi dirigo a Scardovari dove faccio una breve sosta per il gran caldo e per fare il punto della situazione.

Percorro nuovamente la provinciale per Tolle e mi dirigo a Scardovari dove faccio una breve sosta per il gran caldo e per fare il punto della situazione.

Anticipo i tempi previsti dal mio programma di viaggio e decido per il giro della costa intorno alla Sacca degli Scardovari che separa il ramo del Po di Tolle da quello del Po di Gnocca.

Ho preso confidenza con il paesaggio. Mi sono completamente immedesimato con le solitarie stradine che costeggiano gli argini con il loro assolato silenzio. Il tachimetro segna 40-45 orari. Il Burgman risponde docile al passeggio. Mi tolgo il casco, è diventato insopportabile. Bevo un po’ d’acqua dalla bottiglietta ormai calda. Qualche uccello vola via disturbato dal motore del Burgman. Mi sento quasi un intruso. Riesco a malapena a fotografare uno svasso e poi un airone. Non un granché come risultato.

Ed ecco che alla mia vista si offrono le coltivazioni di mitili e di vongole. Non avrei immaginato che fossero così estese. Si perdono fino all’orizzonte, che in questo delta pare sempre irraggiungibile. Arrivo alla spiaggia affollata dellaBarricata. Per un attimo medito di fare una nuotata anch’io, ma i bagnanti della domenica sono davvero troppi. Proseguo lento.

Rientro in hotel. Incontro lo chef e concordo con lui per un branzino fresco alla griglia. La cena è ottima come la precedente. Una doccia ristoratrice e poi un’altra birretta. Nel fresco della camera decido di rivedere sul mio smartphone il film Easy Rider del ’69. Peter Fonda e Dennis Hopper sui loro chopper hanno segnato un’epoca con il loro mitico film a bassissimo costo. Era la fine degli anni ’60, il tramonto degli hippies. La colonna sonora è fantastica con i pezzi indimenticabili degli Steppenwolf, Jimi Endrix, Bob Dylan, dei Byrds e la ballata di Roger McGuinn. Vado indietro nel tempo. Mi ritrovo davanti vecchi sogni e volti che non vedrò più. Un attimo di malinconia ci può anche stare.

Il mattino dopo lascio l’hotel Bussana. Ho pensato di non rientrare attraversando le statali. Basta con i 70 all’ora. Quindi percorrerò la Romea fino a Ravenna per imboccare l’autostrada per Bologna. Faccio tappa alla splendida Abbazia diPomposa, quasi d’obbligo data la bellezza di questa chiesa che risale all’anno Mille. È lunedì e scopro che l’ingresso è gratuito ed è giorno di chiusura al pubblico del museo antistante. Sono l’unico visitatore al momento.

La chiesa è tutta per me con i suoi affreschi dei pittori della scuola di Giotto. Vorrei scattare qualche foto ma vengo redarguito e seguito passo passo dal custode che vieta ogni scatto, anche se con macchine prive dell’uso del flash. D’altra parte non esiste nemmeno il modo di acquistare qualche cartolina ricordo o altro che illustri le bellezze dei dipinti. Il custode va a sistemare le candele votive e io, nascosto dietro una colonna o un’altra scatto al volo qualche foto.

La chiesa è tutta per me con i suoi affreschi dei pittori della scuola di Giotto. Vorrei scattare qualche foto ma vengo redarguito e seguito passo passo dal custode che vieta ogni scatto, anche se con macchine prive dell’uso del flash. D’altra parte non esiste nemmeno il modo di acquistare qualche cartolina ricordo o altro che illustri le bellezze dei dipinti. Il custode va a sistemare le candele votive e io, nascosto dietro una colonna o un’altra scatto al volo qualche foto.

Terminata la visita mi dirigo verso Comacchio, dove ho già avuto modo di soggiornare tempo addietro. Salgo i gradini dei Trepponti girovagando pigro tra i canaletti e poi senza indugio vado a salutare Ghibo, titolare del ristorante Il Cantinon, che ho conosciuto in passato. Tra l’altro è anche un collezionista d’arte. Rammento ancora la sua piccola casa colma di opere accatastate dappertutto. Purtroppo non c’è. Ci salutiamo per telefono. Faccio una passeggiata tra i canali e dopo essere ritornato al Cantinon per un pasto veloce mi dirigo sulla statale verso Ravenna.

Da lì in poi è solo autostrada con qualche sosta negli autogrill assediati da festosi turisti, si fa per dire. Il traffico è intenso ma scorrevole. Incrocio tanti biker, soli o in coppia, specialmente stranieri. È un bel modo di viaggiare, molto diverso e più intenso.

Al solito, come in altri rientri, incappo immancabilmente in un temporale, questa volta dopo Piacenza. Sosta obbligata sotto un cavalcavia per indossare l’antipioggia e via così verso Torino.

La pioggia cessa. Altra sosta in un autogrill per togliere l’antipioggia. Gli incontri non sono rari lungo la via e mi fermo a chiacchierare con altri viaggiatori su due ruote. C’è un senso di appartenenza a qualcosa che accomuna, quale che sia il mezzo, escludendo lo snobismo di qualche fanatico per questo o quel modello di moto. Viceversa ci si scambia opinioni, pareri, esperienze, sogni.

Arrivo a Torino senza altro intoppo. Riparo il Burgman nel box. Ho il magone ma sono già pronto per un’altra avventura, non so per dove né quando, ma so che l’importante è e sarà partire e ripartire ancora.

Dario Arpaio

Quei due colpi di rivoltella sparati a Sarajevo il 28 giugno 1914 furono il prologo a ciò che seguì per 10 milioni di morti tra i soldati e 7 milioni di tra i civili, questi ultimi perloppiù sfiniti dalla malnutrizione. E’ trascorso un secolo da quell’evento e, così come vuole il titolo dell’ultimo film del maestro Ermanno Olmi, il tempo scolora i fatti e l’erba torna a ricoprire la terra nel suo eterno ciclo di vita. Torneranno i Prati racconta di una notte in un avanposto qualsiasi sull’altopiano di Asiago, a quota 1800 metri, e nulla altro rimarrà di quel gelido inverno del ’17 se non il silenzio. Forse in qualche angolo della memoria ci saranno ancora le stesse immagini di miseri resti di suppellettili, qualche gamella, un tubo di stufa, un coccio, una foto di casa. Ma dei fanti, della loro paura non ci sarà altro che qualche flebile eco. Olmi ci dice che quegli uomini vanno ricordati per il sacrificio, eroico loro malgrado. Assurdo, spesso inutile, ancora di più perché proprio loro erano là dove non sapevano e non volevano, richiamati dagli ordini di alti ufficiali con ai piedi stivali che non avevano mai visto il fango e giocavano alla guerra sulle carte della retorica e nulla conoscevano del dolore della carne. Nella trincea del film rivive lo spunto di pagine non scritte a tavolino dagli storici, ma quelle veraci dei diari e delle lettere alle quali Olmi si è affidato per costruire la sua sceneggiatura, asciutta, essenziale, quasi metafisica, dove i corpi dei soldati si muovono a rilento nel gelo del loro essere sospesi tra la neve e la morte all’improvviso. Il colore della fotografia, curata dal figlio di Olmi, Fabio, trasfigura ogni istante in un bianconero drammatico di rara bellezza. La notte di luna illumina le parole di Quant’è bella a muntagna stanotte e la canzone di quel soldato unisce anche il cuore del nemico nell’applauso mentre una volpe, ignara, non cambia il suo percorso notturno e un larice pare quasi assorto in un silenzio irreale che attende la tragedia. Il cannone tace, almeno per un istante dilatato. Poi verrà la disfatta di Caporetto, ma i soldati del film non lo sanno ancora. Ricevono ordini astrusi ai quali il loro stesso capitano si ribella. Si bestemmia quel Dio che pare avere voltato lo sguardo in una direzione lontana dal fronte di guerra. Olmi si pone con fermezza contro la retorica bellica e la trincea del suo film è emblematica, la stessa ovunque in quel conflitto che significò l’autentico spartiacque nella storia del secolo scorso.Torneranno i prati anche su quell’angolo di non vita, di uno spazio di miseria umana.

Quei due colpi di rivoltella sparati a Sarajevo il 28 giugno 1914 furono il prologo a ciò che seguì per 10 milioni di morti tra i soldati e 7 milioni di tra i civili, questi ultimi perloppiù sfiniti dalla malnutrizione. E’ trascorso un secolo da quell’evento e, così come vuole il titolo dell’ultimo film del maestro Ermanno Olmi, il tempo scolora i fatti e l’erba torna a ricoprire la terra nel suo eterno ciclo di vita. Torneranno i Prati racconta di una notte in un avanposto qualsiasi sull’altopiano di Asiago, a quota 1800 metri, e nulla altro rimarrà di quel gelido inverno del ’17 se non il silenzio. Forse in qualche angolo della memoria ci saranno ancora le stesse immagini di miseri resti di suppellettili, qualche gamella, un tubo di stufa, un coccio, una foto di casa. Ma dei fanti, della loro paura non ci sarà altro che qualche flebile eco. Olmi ci dice che quegli uomini vanno ricordati per il sacrificio, eroico loro malgrado. Assurdo, spesso inutile, ancora di più perché proprio loro erano là dove non sapevano e non volevano, richiamati dagli ordini di alti ufficiali con ai piedi stivali che non avevano mai visto il fango e giocavano alla guerra sulle carte della retorica e nulla conoscevano del dolore della carne. Nella trincea del film rivive lo spunto di pagine non scritte a tavolino dagli storici, ma quelle veraci dei diari e delle lettere alle quali Olmi si è affidato per costruire la sua sceneggiatura, asciutta, essenziale, quasi metafisica, dove i corpi dei soldati si muovono a rilento nel gelo del loro essere sospesi tra la neve e la morte all’improvviso. Il colore della fotografia, curata dal figlio di Olmi, Fabio, trasfigura ogni istante in un bianconero drammatico di rara bellezza. La notte di luna illumina le parole di Quant’è bella a muntagna stanotte e la canzone di quel soldato unisce anche il cuore del nemico nell’applauso mentre una volpe, ignara, non cambia il suo percorso notturno e un larice pare quasi assorto in un silenzio irreale che attende la tragedia. Il cannone tace, almeno per un istante dilatato. Poi verrà la disfatta di Caporetto, ma i soldati del film non lo sanno ancora. Ricevono ordini astrusi ai quali il loro stesso capitano si ribella. Si bestemmia quel Dio che pare avere voltato lo sguardo in una direzione lontana dal fronte di guerra. Olmi si pone con fermezza contro la retorica bellica e la trincea del suo film è emblematica, la stessa ovunque in quel conflitto che significò l’autentico spartiacque nella storia del secolo scorso.Torneranno i prati anche su quell’angolo di non vita, di uno spazio di miseria umana.  A Olmi non necessita nemmeno citare i 340.000 processi intentati ai militari per diserzione, per autolesionismo o anche solo sbandamento, indisciplina, né accennare alle atroci esecuzioni sommarie, come quella ordinata dal generale Graziani nei confronti di un vecchio soldato che, al suo passaggio, non si era levato di bocca la pipa. A Olmi basta inquadrare i volti dei soldati con gli sguardi sospesi nel gelo di una notte qualunque nell’attesa vuota dell’irreparabile. Torneranno i prati su quella terra, come ogni anno a primavera, tanto ‘la guerra è una brutta bestia che gira il mondo e non si ferma mai’, come dice un pastore a Olmi, il quale intorno a quella saggezza e ai ricordi di suo padre, egli stesso soldato sull’Altopiano di Asiago, racconta in poesia rarefatta quello che rimarrà uno dei suoi film migliori in assoluto, una regia raffinata di rara purezza.

A Olmi non necessita nemmeno citare i 340.000 processi intentati ai militari per diserzione, per autolesionismo o anche solo sbandamento, indisciplina, né accennare alle atroci esecuzioni sommarie, come quella ordinata dal generale Graziani nei confronti di un vecchio soldato che, al suo passaggio, non si era levato di bocca la pipa. A Olmi basta inquadrare i volti dei soldati con gli sguardi sospesi nel gelo di una notte qualunque nell’attesa vuota dell’irreparabile. Torneranno i prati su quella terra, come ogni anno a primavera, tanto ‘la guerra è una brutta bestia che gira il mondo e non si ferma mai’, come dice un pastore a Olmi, il quale intorno a quella saggezza e ai ricordi di suo padre, egli stesso soldato sull’Altopiano di Asiago, racconta in poesia rarefatta quello che rimarrà uno dei suoi film migliori in assoluto, una regia raffinata di rara purezza.

Domenica 21 agosto 2011: partenza da Torino. Il tempo è quello del viaggio e della scoperta e che gli dèi mi accompagnino. Ho un itinerario di massima: visita alla casa di Monet a Giverny, 75 chilometri a nordovest di Parigi, poi rotta verso i luoghi del D-Day, condizioni meteo delle Normandia permettendo.

Domenica 21 agosto 2011: partenza da Torino. Il tempo è quello del viaggio e della scoperta e che gli dèi mi accompagnino. Ho un itinerario di massima: visita alla casa di Monet a Giverny, 75 chilometri a nordovest di Parigi, poi rotta verso i luoghi del D-Day, condizioni meteo delle Normandia permettendo. L’albergo non è sul fiume, dove sono passato poco prima, ammirandone la quiete, ma è poco fuori dal centro. Non importa. Adesso desidero solo una doccia e una buona birra.

L’albergo non è sul fiume, dove sono passato poco prima, ammirandone la quiete, ma è poco fuori dal centro. Non importa. Adesso desidero solo una doccia e una buona birra. Appena fuori Parigi vedo addensarsi nuvoloni neri neri. Occorre una sosta rapida per vestire l’antipioggia. Questa volta ci siamo, il Signore delle Tempeste mi ha trovato. Ci incontriamo poco più avanti. Il temporale è più che violento lungo tutti i 70 km circa che mi separano da Giverny, accidenti a lui. La visibilità è scarsissima. L’acqua spesso allaga la carreggiata formando delle larghe pozzangherone e non riesco a leggere bene sul navigatore la via da prendere. Attraverso un paesotto dopo l’altro senza capire bene se sto andando nella direzione giusta. Intanto tempesta sul mio casco a più non posso. I guanti sono marci. Nonostante l’abbigliamento, l’acqua mi penetra lungo il collo. Cavolo! Bastava un po’ meno… Guido con la massima attenzione. In certi punti devo quasi guadare la strada.

Appena fuori Parigi vedo addensarsi nuvoloni neri neri. Occorre una sosta rapida per vestire l’antipioggia. Questa volta ci siamo, il Signore delle Tempeste mi ha trovato. Ci incontriamo poco più avanti. Il temporale è più che violento lungo tutti i 70 km circa che mi separano da Giverny, accidenti a lui. La visibilità è scarsissima. L’acqua spesso allaga la carreggiata formando delle larghe pozzangherone e non riesco a leggere bene sul navigatore la via da prendere. Attraverso un paesotto dopo l’altro senza capire bene se sto andando nella direzione giusta. Intanto tempesta sul mio casco a più non posso. I guanti sono marci. Nonostante l’abbigliamento, l’acqua mi penetra lungo il collo. Cavolo! Bastava un po’ meno… Guido con la massima attenzione. In certi punti devo quasi guadare la strada. Il giardino di Monet è una sinfonia di colori. Mi cattura gli occhi e il cuore. Difficile descrivere l’andirivieni di emozioni di fronte a tutte quelle varietà di piante e fiori mai visti, almeno da me che non me ne intendo molto. Cammino per i piccoli sentieri che certamente anche il maestro ha percorso. Entro, letteralmente, nei suoi quadri. Mi viene in mente un episodio di Sogni di Akira Kurosawa, quando un ragazzo entra nei quadri di Van Gogh e lo incontra. Ricordo, era Martin Scorsese a interpretare Van Gogh. Per me, quì ed ora, non è proprio la stessa dimensione onirica, anche perché fotografo, fotografo tutto il colore che vedo.

Il giardino di Monet è una sinfonia di colori. Mi cattura gli occhi e il cuore. Difficile descrivere l’andirivieni di emozioni di fronte a tutte quelle varietà di piante e fiori mai visti, almeno da me che non me ne intendo molto. Cammino per i piccoli sentieri che certamente anche il maestro ha percorso. Entro, letteralmente, nei suoi quadri. Mi viene in mente un episodio di Sogni di Akira Kurosawa, quando un ragazzo entra nei quadri di Van Gogh e lo incontra. Ricordo, era Martin Scorsese a interpretare Van Gogh. Per me, quì ed ora, non è proprio la stessa dimensione onirica, anche perché fotografo, fotografo tutto il colore che vedo.

Corro corro lungo le statali, sempre attento agli autovelox. Ce ne sono davvero tanti, fortunatamente ben segnalati. Mi perdo in questa campagna. Poi all’improvviso si alza un vento davvero impetuoso. Mi sbatacchia la testa da destra a sinistra. Riduco la velocità. Mi trovo spesso a guidare con la moto inclinata. Uffa! Non si può mai stare del tutto tranquilli a godersi il viaggio, ma forse il bello sta proprio in questo, nell’affrontare ciò che viene, quando e come si presenta. E’ lo spirito del viaggio, in sé e per sé. Il turismo è altra cosa. Questo penso, mentre mi fumo una sigaretta tenendo la moto ferma il più possibile sotto le raffiche di un vento davvero impietoso. C’è da dire, a suo merito, che ha cacciato la nuvolaglia nera che mi ha perseguitato il giorno prima. Bene così.

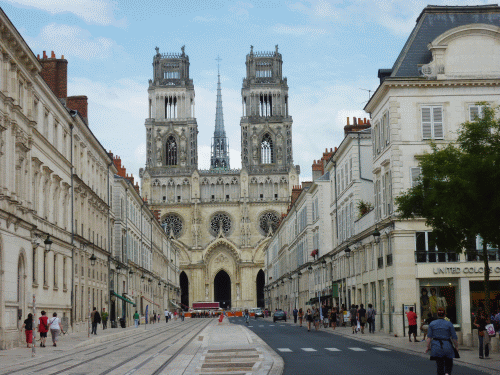

Corro corro lungo le statali, sempre attento agli autovelox. Ce ne sono davvero tanti, fortunatamente ben segnalati. Mi perdo in questa campagna. Poi all’improvviso si alza un vento davvero impetuoso. Mi sbatacchia la testa da destra a sinistra. Riduco la velocità. Mi trovo spesso a guidare con la moto inclinata. Uffa! Non si può mai stare del tutto tranquilli a godersi il viaggio, ma forse il bello sta proprio in questo, nell’affrontare ciò che viene, quando e come si presenta. E’ lo spirito del viaggio, in sé e per sé. Il turismo è altra cosa. Questo penso, mentre mi fumo una sigaretta tenendo la moto ferma il più possibile sotto le raffiche di un vento davvero impietoso. C’è da dire, a suo merito, che ha cacciato la nuvolaglia nera che mi ha perseguitato il giorno prima. Bene così. Quattro passi, due foto – la cattedrale di Orléans è imperdibile – e via. Si torna a Auxerre. Il vento è cessato. Rimane la smania di andare, di partire, di arrivare non so dove e ripartire anche.

Quattro passi, due foto – la cattedrale di Orléans è imperdibile – e via. Si torna a Auxerre. Il vento è cessato. Rimane la smania di andare, di partire, di arrivare non so dove e ripartire anche.

Si Alza il Vento… tant’è, comunque sia, si deve vivere,il faut vivre. Con questa citazione da Paul Valery, il maestro Hayao Miyazaki titola il suo ultimo lungometraggio d’animazione con il quale saluta il suo pubblico in un nostalgico delicato film d’animazione per cedere il passo al tempo dei suoi anni. Superfluo ricordare gli innumerevoli tributi e premi che hanno costellato la sua lunga carriera cinematografica. Illustratore raffinato, regista innovativo, seppure nella tradizione giapponese dei manga e degli anime, è riuscito sempre a incantare la critica e il pubblico. Basti rammentare alcuni tra i titoli dei suoi film più famosi quali Il mio Vicino Totoro (1989), Porco Rosso (1993), La Principessa Mononoke (1997), La Città Incantata (2002), Il Castello Errante di Howl (2004), Ponyo sulla Scogliera (2008). E ora Si Alza il Vento, e, come dice il poeta, si deve pur continuare a vivere, così come c’è da sperare possa essere per Lo Studio Ghibli, fondato da Miyazaki nel 1985 con l’amico Isao Takahata, altro eccelso regista. Lo studio di produzione è ora a rischio di forte cambiamento, ridimensionamento, se non di definitiva chiusura dell’attività connessa con la produzione dei lungometraggi. La concorrenza e la strenua competizione nel settore è tale da richiedere un’attenta pausa di riflessione per chi utilizza perlopiù metodologie antiche.

Si Alza il Vento… tant’è, comunque sia, si deve vivere,il faut vivre. Con questa citazione da Paul Valery, il maestro Hayao Miyazaki titola il suo ultimo lungometraggio d’animazione con il quale saluta il suo pubblico in un nostalgico delicato film d’animazione per cedere il passo al tempo dei suoi anni. Superfluo ricordare gli innumerevoli tributi e premi che hanno costellato la sua lunga carriera cinematografica. Illustratore raffinato, regista innovativo, seppure nella tradizione giapponese dei manga e degli anime, è riuscito sempre a incantare la critica e il pubblico. Basti rammentare alcuni tra i titoli dei suoi film più famosi quali Il mio Vicino Totoro (1989), Porco Rosso (1993), La Principessa Mononoke (1997), La Città Incantata (2002), Il Castello Errante di Howl (2004), Ponyo sulla Scogliera (2008). E ora Si Alza il Vento, e, come dice il poeta, si deve pur continuare a vivere, così come c’è da sperare possa essere per Lo Studio Ghibli, fondato da Miyazaki nel 1985 con l’amico Isao Takahata, altro eccelso regista. Lo studio di produzione è ora a rischio di forte cambiamento, ridimensionamento, se non di definitiva chiusura dell’attività connessa con la produzione dei lungometraggi. La concorrenza e la strenua competizione nel settore è tale da richiedere un’attenta pausa di riflessione per chi utilizza perlopiù metodologie antiche. Miyazaki illustra pure le miserie del suo popolo di allora e, tra l’altro, le tremende conseguenze del terremoto del Kanto del 1923. Sullo sfondo dell’intera vicenda si vedono muovere le povere popolazioni di un Paese già allo stremo seppure in preda a forti tensioni guerrafondaie, dalle quali il giovane Jiro si sente assai distante, completamente assorbito dal suo sogno di inventore.

Miyazaki illustra pure le miserie del suo popolo di allora e, tra l’altro, le tremende conseguenze del terremoto del Kanto del 1923. Sullo sfondo dell’intera vicenda si vedono muovere le povere popolazioni di un Paese già allo stremo seppure in preda a forti tensioni guerrafondaie, dalle quali il giovane Jiro si sente assai distante, completamente assorbito dal suo sogno di inventore.

La sequenza iniziale che introduce i due protagonisti è splendida. Sulle note di Funnel of Love la macchina da presa alterna la visione di lui a quella di lei, lontani uno dall’altra, ma sempre intensamente uniti. Lui vive a Detroit, abitando una vecchia dimora trasformata in una buia sala di registrazione, collezionando chitarre elettriche e strumenti musicali di rara bellezza e fattura. I suoi pezzi, languidamente rock, li incide solo con vecchie piastre Revox. Ascolta musica tassativamente in vinile. Come la sua amata si nutre esclusivamente di sangue zero negativo di purissima provenienza. Lei vive a Tangeri in una mistica solitudine, dedita alla costante ricerca della letteratura dalle più svariate provenienze. Anche per lei un sorso di sangue purissimo è l’estasi oltre che la sopravvivenza. Entrambi si guardano bene dall’approfittare di vittime occasionali per il loro nutrimento. Non si sa mai quanto possano essere inquinate dal tenore della vita moderna… A quella stessa realtà vengono però bruscamente richiamati dall’arrivo inatteso e non desiderato della sorella di lei, interpretata da Mia Wasikowska, un po’ punk e tanto fuori di testa. Con la sua presenza possono solo arrivare guai e complicazioni…

La sequenza iniziale che introduce i due protagonisti è splendida. Sulle note di Funnel of Love la macchina da presa alterna la visione di lui a quella di lei, lontani uno dall’altra, ma sempre intensamente uniti. Lui vive a Detroit, abitando una vecchia dimora trasformata in una buia sala di registrazione, collezionando chitarre elettriche e strumenti musicali di rara bellezza e fattura. I suoi pezzi, languidamente rock, li incide solo con vecchie piastre Revox. Ascolta musica tassativamente in vinile. Come la sua amata si nutre esclusivamente di sangue zero negativo di purissima provenienza. Lei vive a Tangeri in una mistica solitudine, dedita alla costante ricerca della letteratura dalle più svariate provenienze. Anche per lei un sorso di sangue purissimo è l’estasi oltre che la sopravvivenza. Entrambi si guardano bene dall’approfittare di vittime occasionali per il loro nutrimento. Non si sa mai quanto possano essere inquinate dal tenore della vita moderna… A quella stessa realtà vengono però bruscamente richiamati dall’arrivo inatteso e non desiderato della sorella di lei, interpretata da Mia Wasikowska, un po’ punk e tanto fuori di testa. Con la sua presenza possono solo arrivare guai e complicazioni…